バスに揺られること小一時間。見学できる坑道にやってきました。まずは宗太夫坑に入りました。こちらは江戸時代の鉱山です。

こんな急斜面で作業するのですね…(・o・)掘っていくことで海水面より下になり、水を汲み上げることが必要になったそうです。

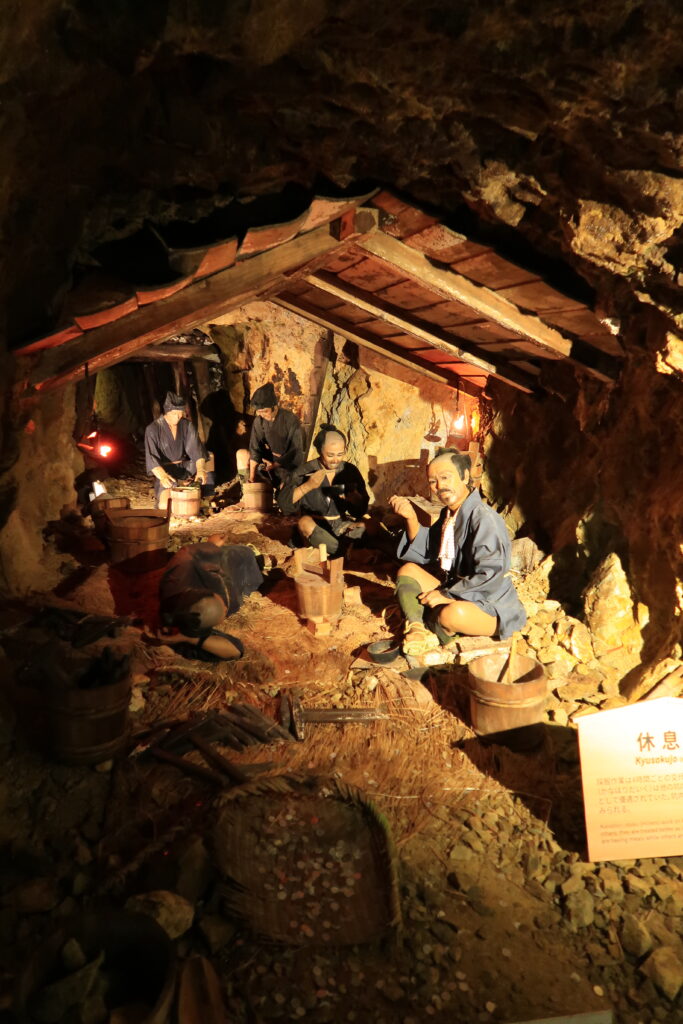

休憩していました。

水を汲むのがやっぱり大変な仕事だったようです。賃金もお高め。

ようやく採掘場所にやってきました。これまた大変な仕事ですね。こんなに明るいのは今電気があるからですね…。

最後に現れたのは採掘坑を開くときのお祝いの儀式「やわらぎ」の様子。岩壁に現れた線が鉱脈を表しているそうです。「やわらぎ」には、硬い岩壁が少しでも和らぐように、山の神の心も和らぐようにという意味が込められています。それにしても、このお面、二〇加煎餅(にわかせんぺい)っぽい…。

中庭カフェで休憩。笹団子と金箔コーヒー。

続いて、道遊坑に入りました。こちらは明治時代から平成元年まで掘られていたところです。手掘りや人が運ぶといったことから技術を使ったやり方に変わりました。

種類熟成所。今は(?)こういう使い方をしているようです。この日はたまたま外も寒く、同じような気温でした。

ここはちょうどトロッコが通るところなのでこのような表示がありました。

2トン蓄電池式機関車。運ぶのもだいぶ楽になりましたね。

坑道内はトロッコ優先。トロッコが来たら待避所へ…。

外が見えて来ました。外が見えるとホッとします。

次回へ続く。